“禅之缘,合十万里风”

今日为大家推送收录在“茶之宗,传奏紫笋到”篇章中的文章——宏阔的人文遗迹

宏阔的人文遗迹

古茶山

翻开《茶经》开篇“茶之源”,便让人兴奋,能发现陆羽为何痴狂。

顾渚山是一组群山的合成,太湖水气慢慢浸养,滋润着它的肌体。

顾清方坞岕和四坞岕,大片大片的野生茶园世代相传,这里的茶叶便是陆羽说的“上者生烂石”。此处高崖屏挡,群峰锁户,乃一处纯粹的山野僻地,藏匿山精水魅。

这片不同寻常的山坡上,陆羽发现了不同等次的茶树,好的茶叶都生于烂石,长于阳崖阴林。他做了精辟的概括:紫者上,绿者次;笋者上,牙者次;叶卷上,叶舒次。

两岕因山巅如峭壁,常被云雾遮盖,受太湖水体温度的调节,是茶叶的适生区。山谷属阳崖,空气潮湿,四季雾缭绕。野生茶生长在烂石中,茶丛中夹杂着树或毛竹,阳光透过,洒下一串清爽,给茶树以光合作用,这应了陆羽所说的阳崖阴林,不使阳光直射茶树。

古茶山藏得很深,山崖上的每处缝隙,每尺瘠土,每块烂石,必定有茶树亭亭地笑傲尘寰,壁上苔痕斑驳,乱石纵横无序,阳光自竹梢射入,将蒙蒙薄雾分割,似缕缕裂隙。这个环境里生长的野山茶,以其独特的内质和出众的色、香,连续三次被评为全国名茶。

顾渚山将自然美与人文美结合得如此精巧绝妙。“莫等春风来, 莫等春花开。雪间有春草,携君山里找。”日本茶道大师千利休的这首茶诗,更令古茶园生机盎然。

那些身穿苔衣的古茶树,无不渗透着顾渚山的血液,生活在这里的人世世代代都依托着大山繁衍生息。

走进古茶山,置身于绿色植物的怀抱,聆听百鸟争鸣,感受着人与自然的和谐相融,怎么不让人赞叹植物世界的惊人创造。

贡茶院

古代文明与现代文明见面的初期是有新鲜感的,顾渚山是率先尝了鲜的。

大唐贡茶院,始建于唐大历五年(770), 位于长兴水口乡顾渚山侧的虎头岩。是督造唐代贡茶顾渚紫笋茶的场所,也可以说是有史可稽的中国历史上首座皇家茶叶加工工场。

粗略计算,自从文成公主带紫笋茶进藏之时起,紫笋茶上贡的历史超过千年,构成中国茶史之最。

有文献记载:长兴建有贡茶院,在虎头岩后,山势独秀,建草舍三十余间,自大历五年于此造茶,急程递送,在清明到京。

770年,顾渚紫笋茶始与宜兴“分山析造,首有客额”单独向皇帝作贡,在顾渚山东南麓谷口平地上建贡茶院,首次贡紫笋饼茶达五百斤。

801年,湖州刺史李词,见贡茶院院宇三十几间草舍,如此隘陋,无法适应三万采茶农夫、千余制茶工匠的运作,于是拨款重建,将东廊三十间改建为贡茶院,作为紫笋茶的加工主场,院两行改造成茶碓和百余焙所,这样可容纳千余工匠。李词又请示将武康吉祥寺匾移此。贡茶院一再扩建,贡额不断增加,后增至万斤。

810年,湖州刺史范传正,在金沙泉眼侧建金沙亭,引金沙泉流注其间,烹蒸涤濯皆用此水,泉水流经贡茶院诸亭,汇入溪涧。附近还建有清风楼、木瓜堂、忘归亭等集亭台榭阁为一体的高档建筑,是供各级官员和慕名而来的各地文士、茶人休闲之住处。

因长兴和宜兴两地合贡,两州刺史商定在交界的山顶建境会亭,协调修贡事宜和鉴评贡茶品质。

唐代的贡茶制度,是由官方设立专门的御用焙茶作坊,朝廷派京官管理,地方州官直接负监督之责,即顾渚贡茶院的模式。

千年来,贡茶院位置一直未变。史科这样叙述贡茶院周边环境:石壁峭立.大涧中流,乱石飞走,茶生其间,尤为绝品。张文规诗说:清风楼下草初茁,明月峡中茶始生。

854年,湖州刺史郑颙奉敕重修,在贡茶院壁上刻下了颜真卿等28位湖州刺史的题名。

宋时遇地球第二寒冷期,贡茶中心移至武夷山。元代,贡茶院改为磨茶院,贡末茶两千斤,芽茶九十斤。明初,朱元璋顾及民生,废了贡茶制度。

顾渚山顶有仰高亭,对面官山上有披云亭,两亭相对均可望见太湖,悬脚岭、啄木岭上建有境会亭。与贡茶院配套呼应的清风楼、木瓜堂、枕流、息躬、金沙、忘归诸亭,均顺山势而过,点缀在隐隐约约的竹林和茶园间,俨然一座颇具气势的大山庄。

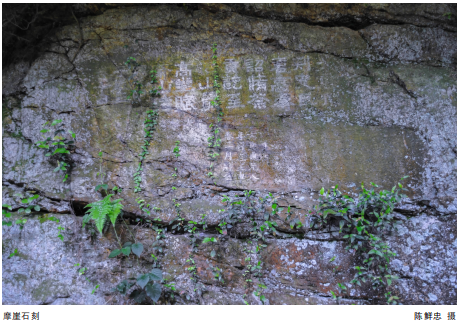

摩崖刻

将精神与物质融为一体,是顾渚山的神奇与独到,她孕育了一种别出心裁的文化创造,创造了由茶而成格局的清新无比的文化启蒙。

摩崖石刻镌出曾经的繁盛,山风吹不出古时的寂寞与惶恐,山不高但灵秀独钟,无登高之苦,虽幽深但平静安详,无柴米之匮,养性更生奇妙。

顾渚山保留着唐、宋时的摩崖石刻:白羊山石壁上刻有唐湖州刺史袁高、于頔、杜牧的题字,内容涉及贡茶,虽经千年风雨侵蚀,字迹仍清晰可辨。一行隶书,镌刻在一块略带点赤褚颜色的石灰岩壁上,将三位历史名人的墨迹留下了。

袁高、于頔、杜牧的三处石刻,呈品字形排列。袁高题名的左下方,是于頔的石刻,851年,已处唐皇朝的衰落时期,杜牧来了,杜牧到顾渚山修贡后的第二年,就去世了,因此这处字体俊秀流畅的石刻,是杜牧的绝笔之作。这三位前后相距67年的湖州刺史的摩崖石刻,可以说是紫笋茶续贡的最好明证。

明月峡和霸王潭的乱石丛中,夹着一条叫金沙涧的蜿蜓的清澈小溪,潺潺穿行于错错落落的山石之中。这里有唐刺史杨汉公以及两处南宋汪藻、韩允寅等人的石刻和老鸦坞的唐刺史裴汶、张文规的两处石刻题记,历经千年的时光浸淫,依旧展示着它们沧桑的面容。这悠长岁月的印记,构成了悠久的中国茶文化历史源头的一件件石上瑰宝。

接替杨汉公任湖州刺史的是张文规,他在湖州任职不到三年。张文规的传世作是他那首“传奏吴兴紫笋来”的著名茶诗,张文规也同情夜以继日在山野劳作的茶农,离任前特地跑到顾渚山的老鸦坞刻石留名。

到了宋代,顾渚山依日人声鼎沸,石刻题留依旧风尚,在霸王潭“巨人石迹”不足百米的地方,是南宋文学家、湖州知府汪藻等人的石刻。

老鸦坞的石壁上,是裴汶的石刻。裴汶是第二次来顾渚山了,早在三十年前,他就到此访茶,在附近题留《茶事诗》石刻,但字迹已模糊。这位刺史的功绩是著有《茶述》,将紫笋茶列为最好,他说:今宇内土贡实众,而顾渚、蕲阳、蒙山上品。

抚摸这些凹凸不平、饱经岁月沧桑的石刻题记,像是触摸到了难以寻觅的逝去的岁月,看到了茶文化发祥地的明证。

世事万物何必称宏伟高大,作为青苔斑驳、字迹日渐模糊的石刻,任何一笔都显得那么有价值。透过这无言的巨石,一位位高大的人物栩栩如生地站立在中国茶文化的源头,担当着茶文化奠基人的角色。

旅游资源

旅游资源