常聚长兴微信平台陆续推出由长兴县太湖博物馆带给大家的长兴出土文物赏析系列。让我们静下心,观文物,用心倾听历史的声音。

本期为大家带来的文物是:铁戟 年代:汉六朝

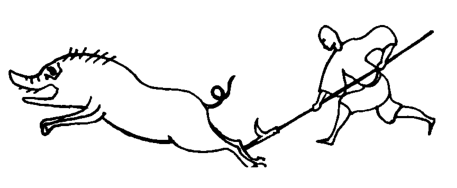

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

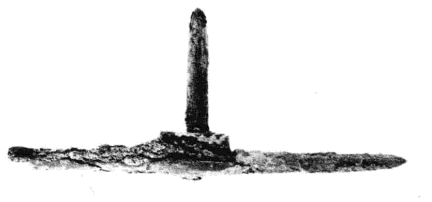

唐代著名诗人杜牧的《赤壁》是千古流传的名篇,借一件出于江中泥沙的铁戟而发对前朝兴亡之叹(图一)。长兴出土的文物中,正有这样一件铁戟(图二),出土于河中泥沙,其年代也大致与杜诗中周瑜、曹操的时代相当。

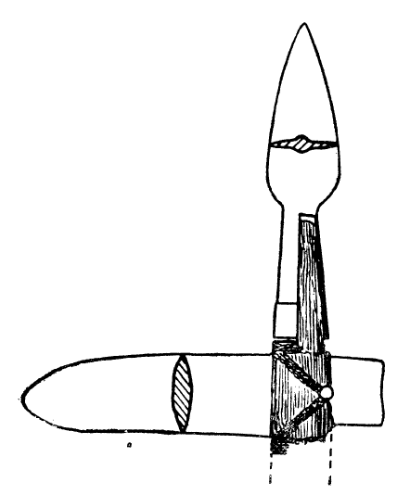

这件铁戟于1976年长兴县长兴港水利工程中出土。通长64厘米,刺长37厘米,援长24厘米。黑灰色。整器作“卜”字形。刺和胡大致在同一直线上,援横出与刺、胡垂直。国家一级文物。

戟是由矛和戈组成的复合兵器,综合了戈与矛的杀伤效能。它是先秦至秦汉魏晋时期军队装备的主要格斗兵器。前后延续近8个世纪之久,经历了青铜时代和铁器时代两大阶段。

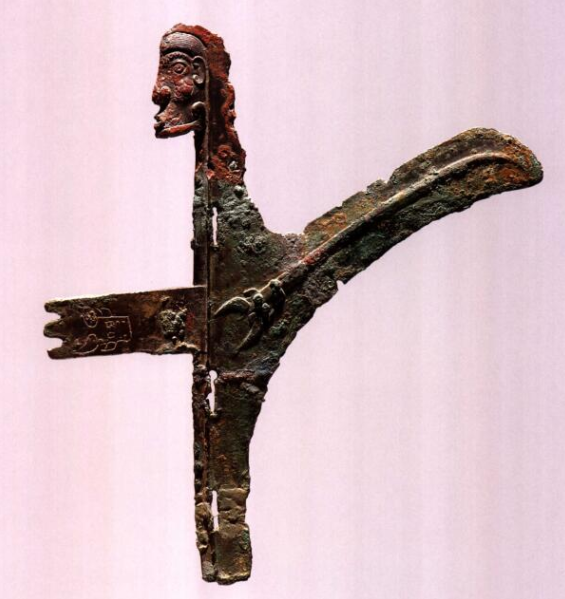

考古所见最早的铜戟,为藁城台西M17出土(图三),年代为商代中期,为分体联装戟。

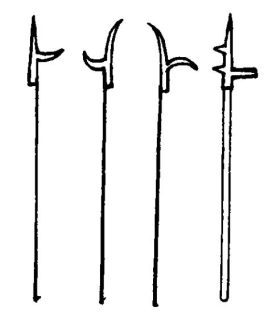

商代西周时期的铜戟主要是合体浑铸戟(图四,1、2)。其使用者多为军事权贵。

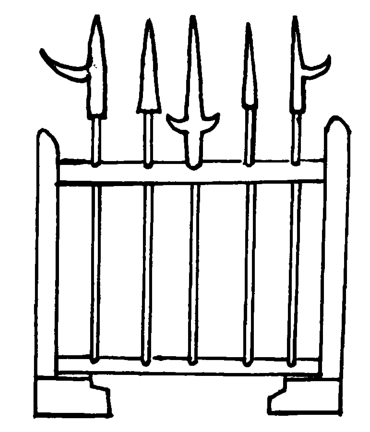

进入东周时期,分体联装戟得到充分发展,还出现了多戈戟(图五)。铜戟成为各国常备的格斗兵器。春秋战国时期是使用青铜戟的高峰时期。

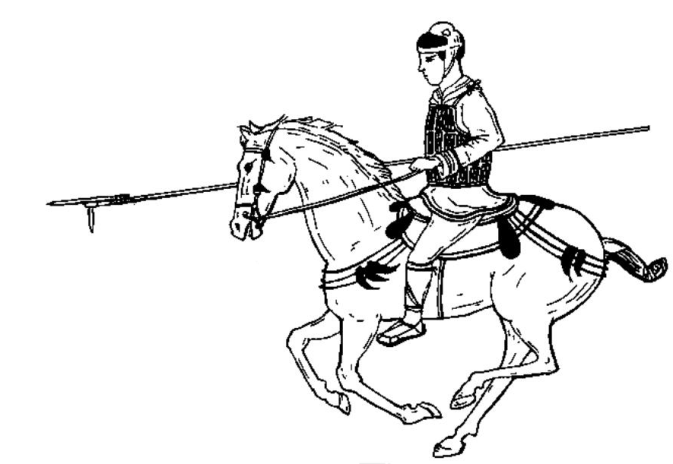

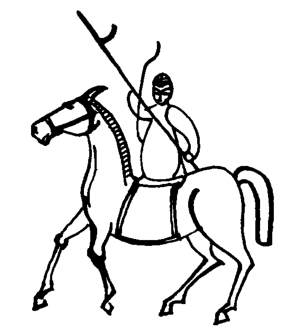

秦至汉初,随着铁器的普及,新型的钢铁戟逐渐将青铜戟排挤出战争舞台。成为军队中步兵和骑兵普遍装备的格斗兵器(图六)。文献中多有提及,《史记·项羽本纪》:“项王大怒,乃自被甲持戟挑战。”《后汉书·吴汉传》:“汉躬被甲拔戟,鼓而进之。”《后汉书·马武传》:“武身被甲持戟奔击,杀数千人。”

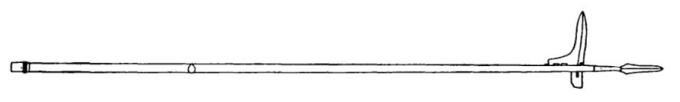

汉代“卜”字形戟常见(图七,1-3)。其刺、胡、援均细长,刺和胡大致在同一直线上,援横出与刺、胡垂直。长兴出土的铁戟即是此类型的戟。

汉代铁戟发展演变中在形制上也出现一些变化(图八)。

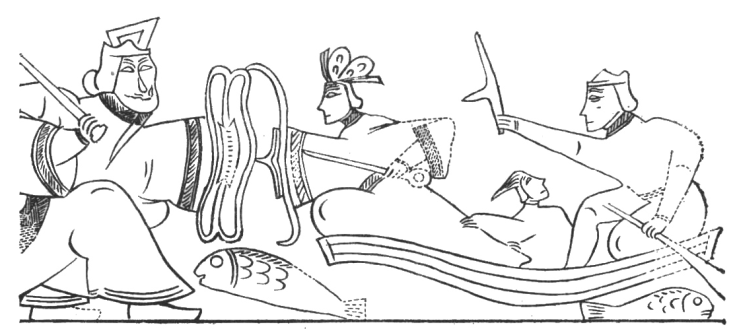

汉代画像石中常可以看到戟的使用图像(图九,1、2)。

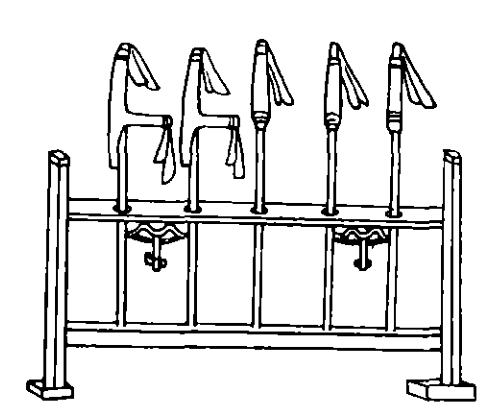

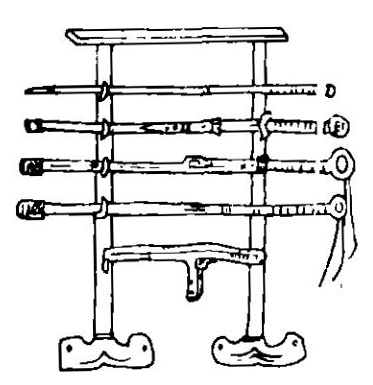

汉画像石上的兰锜(兵器架子)图像中也常见戟(图十,1、2)。

汉代的戟也成为一种仪仗性的兵器,象征着权势与威严(图十一)。

汉代的戟也成为一种仪仗性的兵器,象征着权势与威严(图十一)。

汉六朝时期还有一种手戟(图十三,1、2),西汉末年成书的《释名·释兵》谓:“手所持摘之戟也。”手指单手,摘通掷,意思是单手握持、可投掷击敌的戟。其形制与装柲的“卜”字形长戟的戟头类似。

文献记载中有一则使用手戟的资料就发生在长兴。

“策自讨虎,虎高垒坚守,使其弟舆请和。许之。舆请独与策会面约。既会,策引白刃斫席,舆体动,策笑曰:‘闻卿能坐跃,剿捷不常,聊戏卿耳!’舆曰:‘我见刃乃然。’策知其无能也,乃以手戟投之,立死。舆有勇力,虎众以其死也,甚惧。进攻破之。虎奔馀杭。”

——《三国志·孙策传》裴松之注引《吴录》

这则文献生动记载了东汉末年孙策征讨严白虎时以手戟击杀严白虎之弟的故事。故事的发生地就在长兴和平的城山,山上严白虎所筑古城(坞壁)遗亦尚存(图十四)。

东晋十六国时期,许多少数民族进入中原建立政权,军队盛行重铠骑兵,人马都披铠甲极大地增强了防护能力,传统的铁戟穿透乏力,日益走上衰落之路。

唐宋时期戟不再是军队的常备兵器,而成为重要的仪仗用器。

“九里山前古战场,牧童拾得旧刀枪”, 暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣。岁月流逝,物是人非,锈迹斑驳的铁戟带我们还原出汉六朝时期的一段烽火岁月。

旅游资源

旅游资源