常聚长兴微信平台正在推出由中国作家张加强著的文化大散文《近在远方(一个县的史诗)》。本书共有四个篇章,分别为“脚印—与看不见的声音独语”、“街巷—让阳光照进历史的屋子”、“地气,用最世俗的方式爱你”和“留痕—学会赞美黄昏”。

今日为大家推送收录在“地气,用最世俗的方式爱你”篇章中的三篇文章:乌瞻山,神仙之美离我们不远、弁山,借文化充胀底气和兰香山,带着拷问的香。

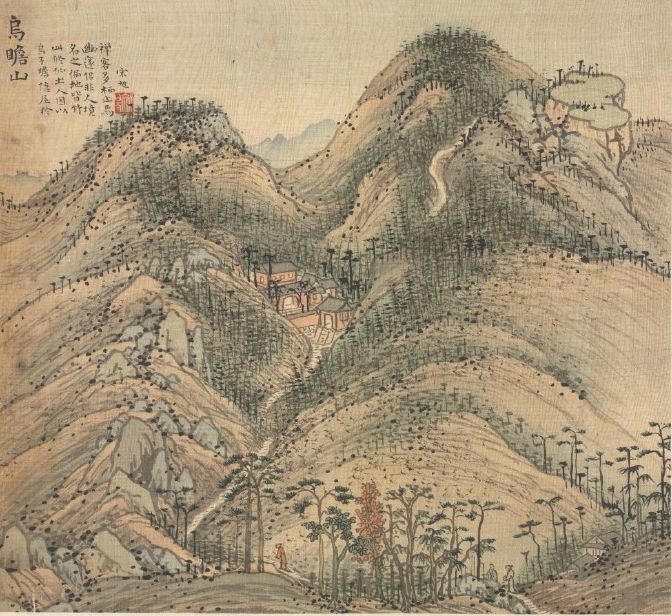

乌瞻山,神仙之美离我们不远

神仙之美其实离我们不远。

小浦镇西的乌瞻山是古代著名的星占术士向往之地,海拔483米,周约十公里。清同治《长兴县志》记:“乌瞻山有二岭,峰峦秀拔,最为陡峻,亦宜茶,名云雾。两岭具生兰若,旧传有庵三十六所,宋淳祐中成都杨仲庚隐于此。”《茶经》记唐时陆羽曾于此试茶。

宋代景祐年间,有一位道士登此山北望,发现长兴形势宏伟,形如大鸟,若大鹏展翅:五通山是头,至香山为一翅,至仰峰山为另一翅,子山为心胸处,雉山和车渚山为爪。层层峻岭如波涛奔向太湖。而陈氏祖墓埋雉山,遂破解《梁书》所载“鸟山出天子”之谜。自语:“此乃我的洞天福地”,于是长期隐居于此,设礼斗台、伏虎池、烧丹井、磨剑石。此人是成都名道杨仲庚,号青乌子,后来建有隐云、天成、迎翠诸庵,死后葬此山半腰,及墓。此山因是青乌子看景之山,故名乌瞻山。

杨仲庚隐居,并题乌瞻山十八景,传说山顶曾有三十六寺。明朝时候长兴籍诗人徐中行曾为寺院题记。今天的登山踏古者,仍可见到当年的遗迹:

一处龙潭、一片幽竹、两处龙池、三王殿、古遗址山门和石护墙、参天银杏,一片寂光真境。更沁人心脾的,是徐中行的《重修乌瞻山寺记》石碑尚在,记录了乌瞻山的人杰地灵、风水宝地。

乌瞻山编织了成人童话,经时间和信念的无数次过滤,对世界无休止挑剔,得道成仙。千百年来,养浩然之气的乌瞻山自将信仰安放了,一座山才有了归属感。

据说张天师到宜兴丁山,过悬脚岭进煤山,上乌瞻山访兰,爱在近兰处炼丹,故丹有兰香,服后返童。

一种文化一种活法,道教在任何时代都是陌生的存在。道骨含精神独语,仙风蕴骇世眼力。

道家人善把浓浓的世味看成净静的山水,将身边的一切看作悠然的小千世界,将生态的理念表现得极度可爱,将远大理想定格在近处-崇尚自然。

小自然,大视野,不需费神的生活,不致单薄岁月,会妥帖,会牵情,虚构的世界也真切。

在乌瞻山听梵音,没有掌灯的时候,只有晨诵的低语。飘来的尽为新梦,永无凋零日。置身于此,人们才看清自己的智慧宝座,旅途小憩,顺便把人生一并安放了。

道家人过了几道轮回,守住一个“散”字。江湖上那些“散人”洒墨敷彩,骨法不堕。到了生命的断瓦颓垣时段,还想持点新习惯,如张道陵养兰,花开得鲜而饱,丽而欲。人生每天在横渡彼岸。

心定才命定。生命的道行,路途够长,够通真,不哀怨,那是禅定。

道学泡出的才气,常人没法靠近,彬彬散发老派人的魅力,珍贵得如历史残留的卷宗,淡定得似无灯无月无妨人生。

精神力量衰竭以后,冷漠的眼光滞留在命理,世界已分崩离析,人也目空一切。一定要到了祭奠,人生精血气脉才再露出轨迹。

当人们活在恍惚中,身边的小自然在这里拯救了内心,披着神秘出家行道,用人生的大举措论证渺小,用真实捕捉虚构,用乏味构筑丰韵,用心气排解眩晕,这才跪上了长久梦想的拜垫。

世道沦丧不属故国烟云,短暂的流金时光透着沧桑。作为一种原始宗教,道教的魔力是让我们去宇宙解残梦,像是人与神灵相互密谋的结果。

弁山,借文化充胀底气

冠以苍弁,绝品山名,一定是上帝的想法。

苏东坡虽然在湖州为官时间不长,但他还是为长兴留下了他的墨宝,这就是太湖岸边弁山碧岩上的“清空世界”四个大字,同时还留下一首在弁山黄龙洞游玩时写下的诗作。

吴兴连日雨,釜甑生鱼蛙;往问弁山龙,曷不安厥家。

梯空上巉绝,俯视惊谽谺;神井涌云盖,阴崖垂藓花。

交流百到泉,赴谷走群蛇;不知落何处,隐隐如缫车。

我来叩石户,飞鼠翻白鸦;寄语洞中龙,睡味岂不嘉。

弁山有“三岩六洞九寺十三院,七十二座庙”的传说,宋朝时弁山长兴境内还有三十二座庙。弁山生活在湖上,气场尤大,她在古代因处南蛮荒芜,峰嶂洞瀑,诡形殊状,人迹罕至。

药师佛尊崇最早出现在弁山。民间传说“高僧弁山采药驱瘟救民”和当地佛教流传一千六百多年弁山因盛产中药而称为药山。梁武帝时发生过两次瘟疫,弁山的大德高僧施药救助了许多病人。这在史志中都有记载。

空灵时代,悟禅于旷宇,始终不留一言,乃大智慧。那时旅游还没有进来,山涧清冷,这里是不能言颂只能享受的地方。世上已经很少有如此挥洒情性的悠悠山川了。

山水藏魂,乃古传的仙理。人能有一次阻纷扰于红尘之外、而不阻山水于浩气之外的经历,诚然也是一种命运。弁山以峰、洞、岩、泉称胜。古洞石室,茂林幽谷,飞瀑流泉,碧潭清涧,一座大美之山!

弁山藏于深闺,出道很晚,错过五岳禅封算不得什么,错过了唐宋诗篇的大手笔,实为大憾。因此多了份悠闲自如,尽显轻松和怡情。

感受弁山气场,应该打通生命所有孔窍,只凭眼睛和肌肤的直感是不够的,由此生发的舒展和畅快,让人心里所有的浮躁、郁闷、烦琐都随淙淙流泉而去。于是,有一批文化人留迹流芳。宋时赵孟頫、钱选作过弁山图;燕文贵有《碧岩观瀑图》、王蒙有《青弁隐居图》,表明从前弁山的水是站着的,天柱般撑着,它构建了一种气质。清代钱慧安也作过《碧岩观瀑图》,无数跃崖而下的瀑布,构成水的涅槃,如袁牧所言:“五丈以上尚是水,十丈以下全为烟。”

石之万千形态,古拙神韵,纵横纹理,令人生发幽远寂旷之退想,勃动散放冲淡之逸兴,勾起平和温馨之闲情,如此境界,似显文采风流,书卷韵致。这艺术射放出的美,倾倒王朝布衣,风靡朱门篷庐。

弁山突兀一个自主的灵魂。大自然本不想让石块标新立异、刻意独行,而怪异嶙峋的走向,是天划神镌之巧,绝无追潮逐浪的想法。

弁山生活在太湖边,闲疏了自然漫语,蕴涵的那种独特的理想化的精神,支撑起一种文化,巧思奇想地塑造自己。其实石头坚贞,不以柔媚悦人,石性沉静,不随波逐流,温润纯洁如良土,正是品山者的心理依据。

弁山气场:汇日月之精华,融雨露之润泽,吸大地之灵气,承天水之呵护。这内涵,这妙文华章的背后是拒绝天灾而物产丰茂。

弁山的峻秀还在于它不去藏拙,而在藏巧的神韵。龙华古刹后有灿若云锦的屏霞嶂,对峙如一扇敞开的巨门,把这弁山的福地风水敛聚于此。

云游天下归来,见过泰山的霸气,黄山的峻峭,峨眉的厚重,华山的惊险,但好像都少了弁山那山水藏魂的气场。

任何名山,即使雄浑,即使伟岸,即使高耸人云,即使浩瀚无际,少了水的滋润便没了亘古生灵,终究不能聚气,终究不能爱的。弁山可以不气馁,不媚俗;却可以矫情,可以灵慧,可以锲而不舍,历经亿万斯年的风餐露宿、炎凉昏晓,凭苏东坡“清空世界”四字传世,而这个“空”字,略大于整个宇宙。

兰香山,带着拷问的香

老天钟情,104国道1314公里处,有一座临太湖的温柔的山,叫香山。这个名字,引人欲醉,暗合一生一世。《县志》说,因山中多生兰蕙得名。古时叫兰香山。

香山谷中的兰草淡雅幽香,具山之魂,水之韵,林之绿,气之远,草之青,花之香。这里的兰花似乎带着信仰,异常冷静,悄无声息地来去,暗香中,开得一点也不犹豫,只是在思考如何绽放可以更美。

香山不高,只五十丈,东枕太湖,突兀于湖上其形如鳌,又有鳌山之称。山上林木葱茏葳蕤,兰蕙溢香,环境清幽,湖畔芦花飘忽,船帆星云,其美景惊到了清代县令谭肇基,在任上留下了他最好的诗:

何年凿片石,突兀临湖浒。孤撑势欲飞,不与群峰伍。

俯瞰万象空,浊浪自吞吐。拟下磻溪竿,惜无钱王弩。

香山西连群山,烽火墩绵亘而西,北为斯圻迭路湾,远眺宜兴兰于山,东望,湖上洞庭山隐约可见。早年国民党元老张静江曾想在此开辟香山公园。

古老幽静的斯圻迭路湾,为春秋时吴王屯戍之地。吴城与斯圻连,吴城屯步军,斯圻屯水军。相传朱元璋与张士诚对峙,“十战鳌山,九败弁山”。明代,这里是泊舟的港湾。这里是1924年江浙战争的战场,1937年日寇占领长兴的一个重要登录点。

作为一种军事留存,我们淡忘了香山兰花的史诗般韵事,更淡忘了香山兰的品牌意义。香山兰花一族,好像不解人意,只去空谷绽放自己的芬芳,说是古老世纪鲜活的倒影。兰花冷冷地躲开冷冷地散着幽香,意境淡远。人贵兰,兰花长枝直撩人心底,是爱花的理由。

人一旦在幽谷和真情间回荡,小思维一点就亮。于是,兰可香的英姿,淡彩若梦。画中能找出感官世界,大概非兰莫属。

兰代代舍不得岁月留下的旧枝,为的是了有新意,我天井里的兰虽不高贵,也没什么盟约,但总有牵挂。

梦人兰,心若兰,吹尽繁红,占春长久,不如思柳。念生命葱郁,叹世道炎凉,不如念兰。有了兰,人生在枯寂中少听几声寒鸦。

兰花靠天赋走向冷艳,冷艳中静等爱慕,又漠然中积累热烈,将欲望流向独特,于空谷中独酿贴近人本主义的济世良方,用道义上的冰清玉洁,代表一方哲学。兰花持淡泊无为立场,与文明为伴,却隔膜着世道,孤独中修来生。

长兴公路管理处因兰启迪,打造爱的公园。所有的旅途者到此一留,读一读兰居幽谷,用孤芳浅说生命的深层意义;用芬芳诱惑丛生中的真我;用花开表示惜缘,不要留恨;用淡泊教你淡忘,不要铭记;用幽静告诉不要害怕遥远,人生就一步之遥。

春天是用来辜负的,生命是用来消耗的。人就一辈子,省着点用,别指望来生。心态当若兰,自以为学会了抗拒浮躁,却未透悟真正的冷清。

兰,随信念活脱,爱极;学名小苍兰,雅极;株态清秀、花姿富艳,美极;芳香馥郁、神色高贵,醇极。人贵德,花贵香。兰香,醇而不浊,清而不腻。

独自疲倦,低调得让人窒息,谦卑得让人压抑,用下辈子做承诺,赏花人还能说什么。

花语“只要你好点,阳光会多给一点”乃人间长调,悠然黄昏。

旅游资源

旅游资源