长兴县古城墙概念出自吴王阖闾之弟夫概筑长城,距今已有2500年的历史,西晋太康三年(282)建长城县,距今已有1734年历史,但县治在东南二十里,东晋咸康元年(335)县治迁到城东溪之北岸,隋唐时期,县治在今址附近,唐武德年间,曾筑城于城郊古城山,五代梁开平四年(910),吴越王钱镠避朱温庙讳,改长城为长兴,距今1106年,直至元末明初朱元璋丁酉年(1357),耿炳文破张士诚,缩小原先城墙,新筑长兴城,奠定长兴今县城格局。后经明、清、民国,多有修缮,但均基于原貌,未作大改动。

长兴明清古县城的沿革及修筑

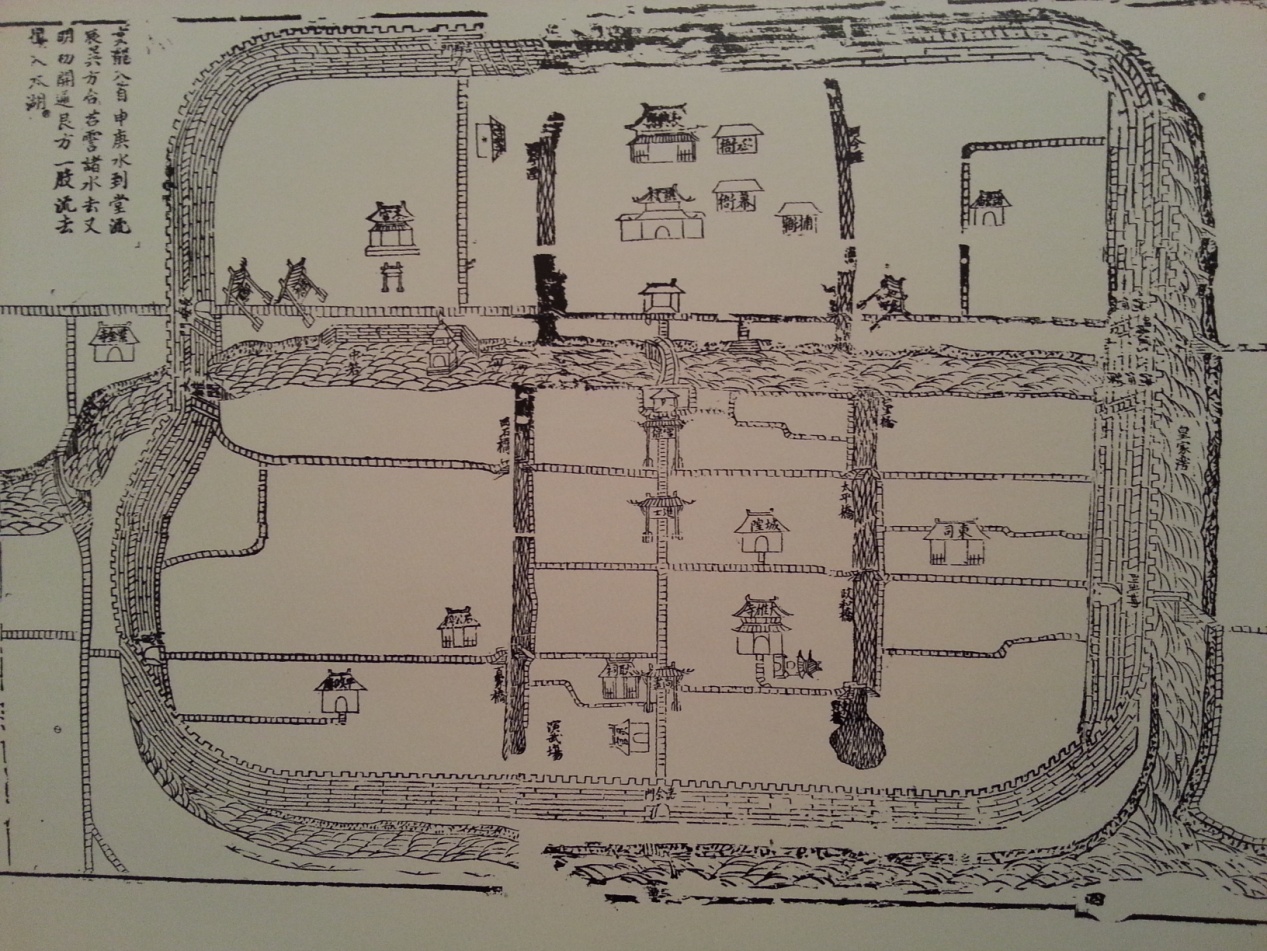

南宋归安人谈钥在《嘉泰吴兴志》这样描述长兴:"晋初置县在今富陂村,距今县治东南二十里。成帝咸康元年(335)徙苕溪北,在今县治东二里重光宫其故基也。隋大业十一年(615)又徙于吴夫概废城,距今县治东南二里百六十步。至唐武德七年(624),始移于今处,在郡治西北七十一里,内有子城"[1]。值得注意的是,这里所指的今处,是宋代时期的县治所在地。从以后的地方志文献来看,唐代武德七年(624)的古城范围较现在的范围要大(图一)。

图一 清康熙癸丑年(1673)长兴古县城图

清代光绪元年(1875)赵定邦所刊《长兴县志》验证了《嘉泰吴兴志》的说法:"咸康三年(337)徙筑溪北,在今县治东二里,唐武德七年(624),始移置今所,辇土为城。宋天圣中,重修城,有七门。东曰朝宗门,南曰长城门,西曰宜兴门,北曰吉祥门,东南曰迎恩门,西南曰广德门,东北曰茹茹门。"唐宋时期的城墙建筑,也反映了那个时代长兴的繁盛与重要。

关于长兴县城的定位级别,据《通典·职官十五》载:"大唐县有赤、畿、望、紧、上、中、下七等之差。"当时"赤、畿",一是京都所治之县,二是京之旁邑之县,其余则以户口多少、资地美恶为差别,紧排其后的则为望县。据《唐书地理志》载:望长城县,本乌程之西乡[2]。可见长兴在唐代已为望县。嘉泰《吴兴志》载:宋太平兴国七年(982),析乌程置归安,今为县六,望乌程、望归安、望安吉、望长兴、上武康、紧德清。可见据典籍来看,长兴在唐宋时期的重要性还是能直接体现出来的。

《大明一统志》载:本朝改名长安,寻复旧,洪武二年(1369)改为县,编户二百三十六里。[3]

到了明代,长兴县较德清县的编户二百一十四里、武康县的编户六十三里、安吉州的编户六十七里、孝丰县的编户五十三里更高一些。可见,进入有明一代,长兴的重要性在湖州府下属五县之中,排在了第一位。

这从朱元璋大将耿炳文攻克张士诚所守的长兴城之后,专门由耿炳文专营长兴,改长兴为长安州,并立永兴翼元帅府,以耿炳文为总兵都元帅,守长兴。甚至官至大将军,以功封长兴侯。《明史》亦有赞曰:"耿炳文守长兴,而吴人不得肆其志。缔造之基,其力为多。"[4]

长兴县城城墙自耿炳文重筑以来,明中期亦有修建。《明顾应祥重修长兴县城碑记略》:始于嘉靖丁巳(1557)二月,至八月工毕,周以丈计者,千一百七十有奇,高丈有七尺,下广如旧址,而上广杀之,睥睨高五尺,六门因旧焉,新增城楼者六,水关新者二,门皆护以铁叶,为窝铺者四十有二,月城遂完。

从刑部尚书顾应祥的描述中,可以看到明代中期对明早期城墙的修建,规格遵循,也有增设。至于清代,屡有兴修。

雍正五年(1727),知县白环动帑兴修。七年(1729)十二月竣工,未久坍塌。乾隆十二年(1747)知县谭肇基捐俸重修缭垣,周固谷栅木管钥,禁人私登。城门剥落,复新铸铁叶,重订包裹。乾隆三十一年(1766)方伯知县捐修。三十二年(1767)兴修完竣。

嘉庆六年(1801)知县邢澍捐修城垣。邢澍在《自为记》写道:鸠工举事始于嘉庆六年(1801)六月六日,讫于七月四日,凡所费为石以百数,为瓦以万数,为砖者以亿数,……核银一千五百有六十有奇。

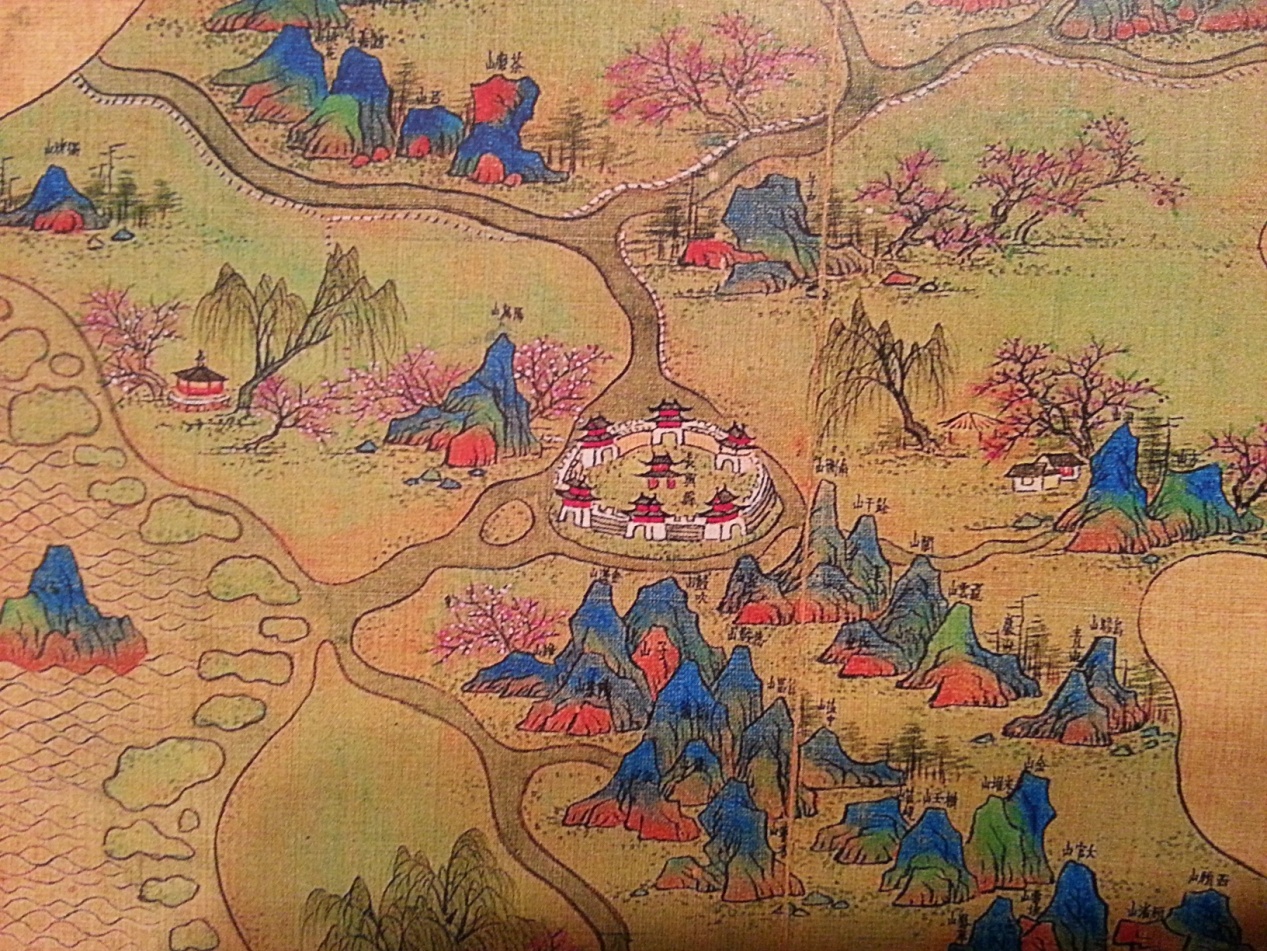

道光十一年(1831)知县刘礼章捐修。《主簿吴中宪碑记》载:计之兴工之初讫于竣工之日,垂及一载,周城之六里,悉为修复,又新建城楼二座,凡费白金五千数百两又奇,皆刘公一人捐资之所为也(图二)。

图二 清代佚名绢本设色长兴古地图

清代的两次大规模修缮,也均在于"修复"。但是太平天国时期,长兴县城墙遭受了重创,"咸丰十年二月,粤逆攻城,城陷,后屡陷于贼。十一年四月,福建粮道总办湖防赵景贤率关防兵议毁城垣。邑附生潘汝昌力争之,不果,毁。九月,贼复踞之,同治三年六月,江苏巡抚李鸿章督兵进剿驳轰,城东北隅裂数十丈,城遂复。"光绪县志里,对其详细记载。

民国未见修缮记载,至解放初50年代末,长兴县古城墙基本拆毁一尽,东段留有一部分墙体(20米左右),北段城墙墙基仍在。

城墙设置和城门位置概况

长兴县古县城建城史资料所见不多,唐代有关城墙的设置和城门的名称,已有记载,这与之后元末明初所营建的长兴城可以形成比较,并能从中得出有益的思考。

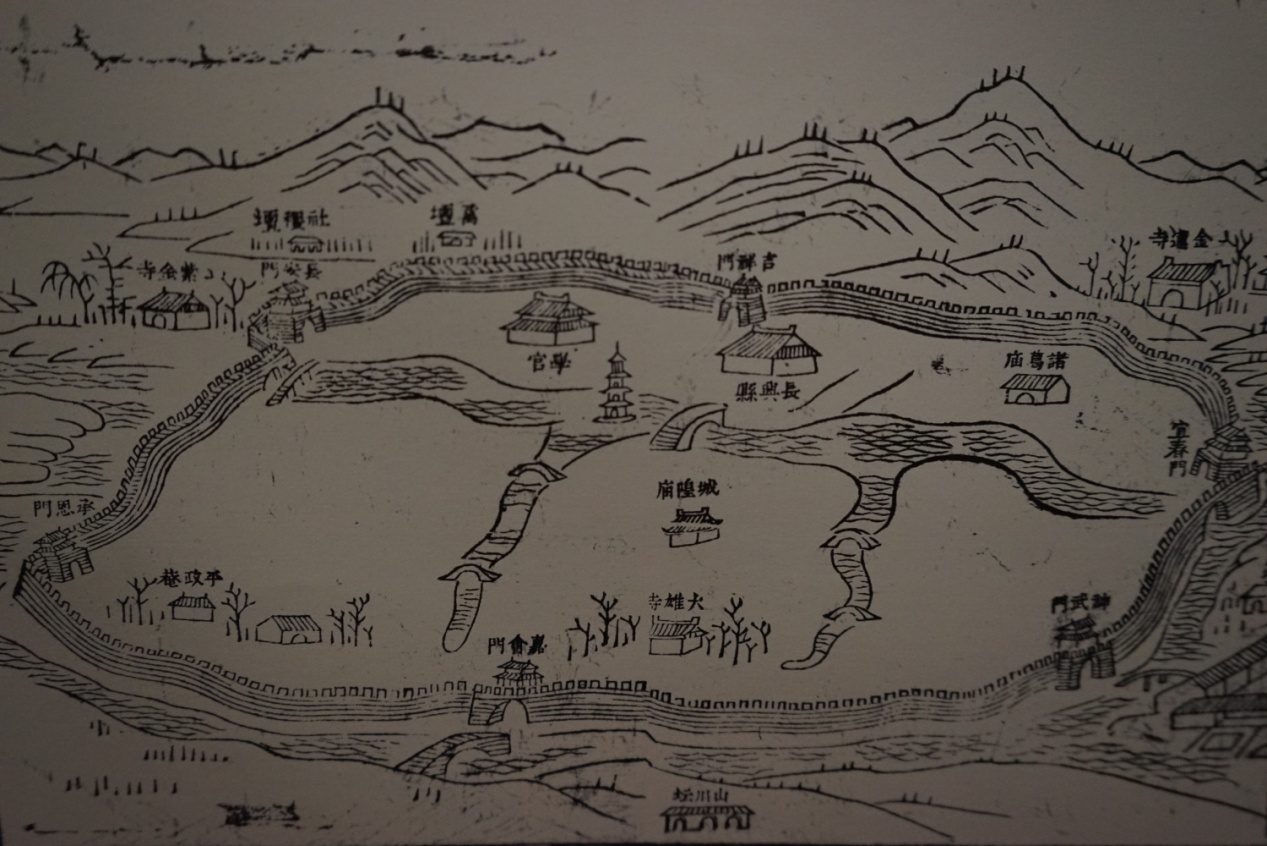

从资料来看,朱元璋大元帅耿炳文始筑今城,比旧城小。特别是长兴县城陆路城门皆采用了瓮城(也称月城)的设计,让长兴城的防御能力大大提升。配合长兴城墙周围的山之险、河之深,更加易守难攻,独特的瓮城,一旦开门迎敌进入瓮城内,关闭城门,亦能"瓮中捉鳖"(图三)。

图三 清乾隆二十三年(1758)长兴古县城图

光绪《长兴县志·卷二》这样描述长兴古城墙:丁酉年(1357)兵克长兴,元帅耿炳文始筑今城,比旧城减小。砖瓮甚坚固,高三丈,阔二丈八尺五寸,周九百二十九丈,城门六:东曰神武门,距故朝宗门一里;南曰嘉会门,距故长城门二百步,西南曰承恩门,旧广德门西曰长安门,北曰吉祥门,距故门一里,东北曰宜春门,距故茹茹门一里。今南北古城址现在各有瓮城,内外楼橹水门二所,东曰清河关,通郡城及太湖;西曰大雄关,通合溪。[5]

长兴县城城门共八个:六个陆城门,两个水城门[6]。分别以现在的地名标识,东侧城墙城门为三:陆城门望春门(大东门),在解放桥往南金茂百货商场南侧,为瓮城结构;陆城门宜春门(小东门),在小东门桥往西的绿化位置,为瓮城结构;水城门清河关,在望春北路与州桥港(后改州桥停车场)交接处,东侧为水门,西侧河上架有清河桥。

南侧城墙门为一:陆城门嘉会门(南门),在今南门桥北,即长兴港北岸(人民路最南端)。

西侧城墙门为三:陆城门长安门(大西门),即县前街与西护城河交接处;陆城门承恩门(小西门),在米行弄最西段小西门桥东侧;水城门大雄关,在州桥港与西护城河交接处。

北侧城墙门为一:陆城门吉祥门(北门),在北街(金陵中路)与北护城河南岸交接处。

明嘉靖丙辰(丁巳),知县黄扆筑建城楼于六门上,置铺三十座。而在顾应祥的《重修长兴县城碑记略》里,"窝铺"的数量达到了四十二。"窝铺"为军事性质的城墙上建筑。南京古城墙、大同古城墙上均有窝铺。只是留存很少。长兴县古县城的窝铺是怎么样的?从大同当地学者经过研究后对大同城墙窝铺如此描述:"窝铺是建在城墙上用于隐藏士兵的洞穴,高不会超过2.2米,宽4米以内。它不漏雨,挡风保暖,并有木地铺,一面坡。"及2011年11月,广西柳州市鱼峰区的雒容镇发现城墙遗址尚存部分守城士兵居住的"窝铺",从两处实例的描述,亦能想象长兴古城墙上"窝铺"的模样。

护城河及内河桥道

长兴县明清古城墙奠定659年古城格局之后,外围的护城河围绕古城墙,作为古城城建的一部分,对城市的护卫起到保护作用。包括县城范围之内的内河河道"廿字河",既连通了城之东西,又能东出太湖,西上合溪,城内之水变成便利的活水,而南北向的两条小河,则对于物资周转及方便民众方面,亦颇多帮益(图四)。

图四 长兴东护城河及东段城墙内老城区

光绪元年(1875)所刊《长兴县志》载:开濬之初,浚濠阔七丈,深一丈五尺,并引箬溪之水分入。中一道自大雄关入城出清河关。

万历三十四年(1606)知县熊明遇募一千五百名,开濬内河,延袤三百十六丈,加广五丈,加深五尺,外河延袤三百六十七丈,深广如内河。崇祯二年(1629),知县向鼎修筑清河关,视旧阔三尺。八年(1635),知县吴钟峦修筑大雄关高广视旧亦加三尺。

护城河的宽度往往尺寸不一,一是开濬之后到后期的疏浚,一般是遵循河道的自然走向,所以河道并非笔直走向,四边所形成的水系也绝非是规整的矩形。

进入清代,开挖河道次数明显增多。清康熙十年(1671)十二月,知县韩应恒开濬城河。康熙六十年(1721),知县宴士杰浚城河有碑。四十七年(1708)武举沈麟标等呈请公捐开浚城河,自西水关至清河关一律疏浚。

道光二十六年(1846)知县翟维本准绅士王酉等呈请公捐开浚城河。

同治四年(1865),知县庞立忠疏浚城河。

同治七年(1868)正月,知县叶庆熙会同善后局绅士钟麟等捐修城垣四十八丈一尺,又筑宜春门月城东西水关。

清代对护城河的疏浚,除了对河道本身的清淤开挖之外,还注重河岸的加固、砌置,以及张贴告示等多方面来保证疏浚的有效性。在疏浚的主体方面,大多数仍旧是官府作为,但也出现了不少乡绅士族的参与,体现官府士绅对家国概念有着共同的认知感。

民国抗战前城墙概貌及城墙内外主要建筑概述

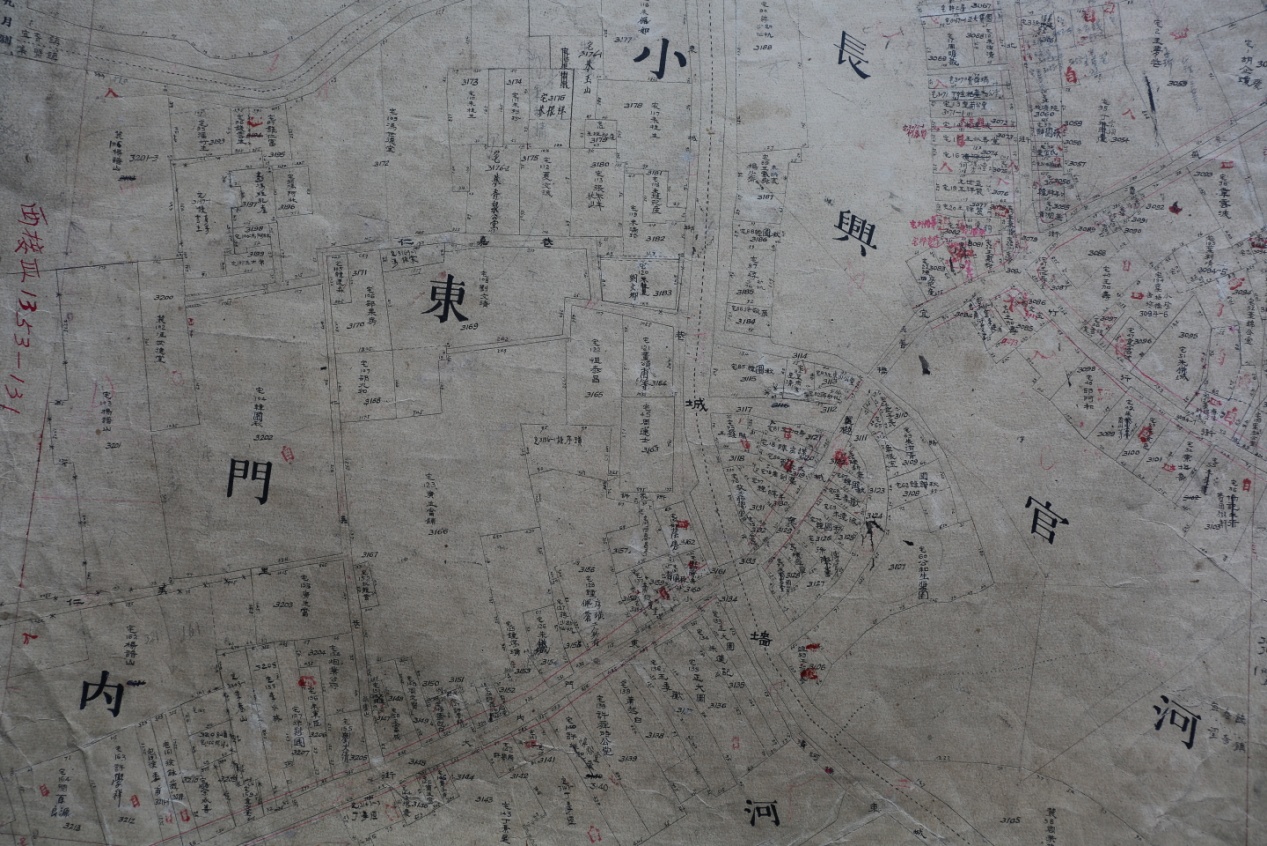

我们一般把至正十七年(1357年)作为长兴县城建城史的重要纪年,在此地设立永兴翼元帅府,任命耿炳文为总兵都元帅,守卫长安州。也正是从这一年开始,长兴县明清古城墙奠定,位置未作移动。城墙之内,建筑逐渐丰富,至民国时期,抗日战争爆发之前,长兴县城仍整体保存完好。借助第一次全国可移动文物普查的民国《长兴县户地原图》(图五),可以明确定位长兴古城墙及城门的概貌,以及城墙内外重要建筑的情况。

图五 1933年《长兴县户地原图》上的东城墙、护城河、桥梁

从《长兴县户地原图》得到关于古城墙的具体概貌出入主要是三个方面:一是明清古城墙并非是直接临护城河而建,一般城墙之外与护城河之间距离为10-20米,这段距离之内被民宅、田地所占据,城墙边还会留有2米左右的城墙脚小路;二是瓮城(月城)并不是修筑在主体城墙内,而是一面"贴身"主城墙,其余三面则向外凸,或呈半圆,或呈矩形;三是陆城门、水城门并非"一体化"的立体工事,而是陆、水分离的单独城门,依陆路走向及水道分布而建。对照此手绘原图,用数据可以让长兴古城墙变得更具体。

按照明代初期营造尺寸一尺记32厘米计,明代长兴古城墙的尺寸即可换算如下:高9.6米,宽9.12米,周长2972.8米。

东侧城墙为沿望春北路及望春南路分布,东城墙内有东城脚弄,宽度大约2米,宜春门瓮城(月城)呈半圆型向东外凸,外弧线长达90米左右。同处东侧的望春门瓮城,向外凸出部分呈矩形,三面所加长度为53米左右(城门宽度3米左右)。

望春门外即为望春桥,桥向东35米即为仓前街和观府巷十字路口(桥长度7.5米左右,驾于东护城河最窄处),桥向西与望春门瓮城(月城)城门处相距14米(含大东门外城脚路),东侧瓮城城墙门至主城墙墙门距离16.5米,望春门城墙大门西与大东门街相通,大东门街西与淘沙街相连。

西侧城墙亦有两陆城门。大西门,即长安门,瓮城结构外凸部分呈矩形,三边周长达80米。瓮城外9.6米为护城河,河上有西门桥。

承恩门,即小西门,亦为瓮城结构,小西门瓮城外凸城墙弧长为44米(含城门宽度)。

清河关与大雄关水城门宽度相仿,均在7.4米左右。两水关为州桥港的东西端。

南门桥北即为南门(嘉会门),南门向南外凸瓮城弧长达75米。城门与南门内街相连,8米外即为护城河。南门桥的跨度亦达到了惊人的26.2米。

北城墙距北护城河距离22-41米,护城河宽度在17米左右。但北门吉祥门即在北街(金陵中路)与北护城河交接处,规模与小西门相当。

鼎鼎大名的清末及民国早期学校,在手绘原图上,亦能找到位置,并大概能见出规模大小。

承恩门东连小西门内街(今米行弄)小西门东南侧即为箬溪小学校舍(原箬溪书院)(图六)。箬溪小学的西侧紧靠西城墙,西侧边长66.7米,南侧边长68米。三才学校位置见于现中百一店区块,位于薄晖街南侧的三才学校占地则明确标为两亩五分。长兴县政府西侧为城北小学(边长36米乘21米见方)。仓前街南侧为城东小学,边长为72.7米乘46.8米见方。长兴中学尚未搬入中山公园内(老长兴中学位置,长兴孔庙原址),中山公园南侧"长兴学宫"(图七)位置为长兴县教育会和长兴县教育局,仍与教育一脉相承。

图六 民国长兴金石书画家王砚农画的西段城墙及箬溪书院图

图七 "长兴学宫"内存有明嘉靖九年(1530)所建的明伦堂

总管街(今总管弄)之西为王家聚居地,后成为长兴县委;总管街之东为长兴县政府,县府里的谯楼在县前街向北直入20米处。

台基山在民国二十二年(1933)测定高度为21.5米,台基山东边为广福寺;长春北路上的"吴兴施界"界石主人为施祥如;东鱼巷口姚家房子"樱花堂"户主为姚云仙;东鱼巷"崇本堂萧界"界石主人即为萧枚臣;不一而足。

其他诸如会馆商会,城隍庙东北见长兴商会,紫金桥西南见台州会馆。县城内名家如王季欢、王砚农、丁凤元、周凤岐等宅子地产清晰所见,虽为一瞥,但他们也曾见证长兴县城近600年的沧桑变化。

注释:

1.(宋)谈钥:嘉泰《吴兴志》,卷二《城池》,第4686页。

2.(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》,长沙:岳麓书社,1997年,第647页。

3.(明)万寿堂刊:《大明一统志》,卷四十《湖州府》,第1-2页。

4.(清)张廷玉:《明史》,北京:中华书局,1974年,第3818页。

5.(清)赵定邦:《长兴县志》,卷二《城池》,第1-5页。

6.谢文柏:《长兴县志》第一卷《建置沿革》,第10-11页。

文物保护

文物保护